Rubyスクリプトを書いていて、いつからかvimでquickrunから

スクリプトを実行出来なくなってハマったのでメモ。

Linuxでは発生しなかったのでMacだけ発生する問題かもしれない。

起こっていた現象

- quickrunを実行すると

require': no such file to loadとかで怒られる。 ruby hogemoge.rbとかの場合は実行可能

開発環境

- Mac Lion 10.7.4

- zsh 4.3.11

- rbenv(

git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git .rbenvで導入してます) - vim 7.3.515

- quickrun 0.6.0

原因

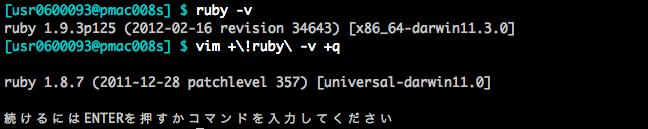

- vimがシステム標準のRubyを呼んでいた(rbenvのRubyが呼ばれていなかった)

.zshenvに記載すべき設定を.zshrcに書いていた

下記のようにコマンドラインから呼ばれるRubyと、Vimから呼ばれるRubyが異なっていた。

解決方法

下記の設定を.zshrcから.zshenvに移行。

rbenvのドキュメントにも.zshenvに書くように書いてありますね…

動くからといって、手抜きで全部.zshrcに書いていてハマりました。

ググって見つけた情報を鵜呑みにせず、ちゃんと公式ドキュメントを読みましょうという話ですね。

追記

homebrew経由でrbenvを導入している場合は、eval "$(rbenv init -)" を.zprofileに書かないといけない模様

参考URL

RVM で入れた Ruby を Vim の QuickRun プラグインで使う - Yarukidenized:ヤルキデナイズド